La ricerca dell’assoluto

Labirinti d’Arcadia (Mémoires d’Arcadie)

di Maurizio Barberis

“…Pochi passi bastano per uscire dalla nostra camera, pochi anni per uscire dalla nostra vita… Ma supponiamo che in questo piccolo spazio, improvvisamente oscuro, ci perdessimo, improvvisamente diventati ciechi… Tutto ci sembrerebbe enorme e la nostra stanza grande, incredibilmente grande, al punto da diventare impossibile!… E tuttavia una risposta può spiegare tutto. E poi tu porrai cento altre domande. Ci saranno cento altre risposte… vedrai che l’assoluto non esiste. Nè in un senso, né in un altro…Che tutto è possibile!…” ( dalla prefazione di Maurice Blanchot a ‘Finzioni’ di Jorges Louis Borges)

Poussin, attonito ammiratore del capolavoro di Frenhofer, (Balzac) torna spesso, nella sua pittura, sull'enigmatico tema dell'"Et in Arcadia ego". I giovani pastori arcadici vengono sorpresi dall'intuizione della morte, che attraversa come un lampo il calmo orizzonte pastorale dell'Arcadia greca. Secondo l’interpretazione del Panofsky, il motto latino inciso sulla pietra è letto in modo da annullarne il carattere funesto, spostandone il senso verso un'interpretazione più ampia. Ritroviamo, nella frase latina posta sul dorso di un accidentato sarcofago, l'essenza stessa della scrittura, laddove la riduzione di una forma, solo intuita, la traduzione dell'eidos in logos, viene sostituita dall'idea di un’immagine come 'visione'. La parola, forma chiara e distinta che rompe il silenzio intorno a ciò che non deve essere detto, viene sostituita dall'immagine del sarcofago. L'intreccio tra immagine e scrittura si deforma nelle interpretazioni del tema che via via hanno ne hanno dato il Guercino, il Poussin e molti altri. Il testo sfuma nella figura, e si allontana sia dall'osservatore che dal suo significato. Il legame tra parola e rappresentazione si fa così stretto da renderlo persino incomprensibile, indivisibile. Laddove l'immagine si sostituisce al testo, questo si allontana progressivamente dal suo senso originario e diviene forma allusiva. Si oppone al rigore della forma scritta. L'insieme delle figure, la loro posizione o, meglio, opposizione, al piano esterno del dipinto, l'espressione dei volti, tutto ciò moltiplica le possibili letture, amplificandone le differenze.

Il barocco introduce, analogamente alla surmodernité di cui parla Marc Augé, un secondo sguardo. Un sé che si divora mentre guarda il Paesaggio, come un altro distaccato e nascosto, lo sguardo di un altrove malinconico e separato, uno sguardo che introduce alla morte. La direzione dello sguardo, la sua condizione di luogo, o meglio, di fondatore di luoghi, riemerge per renderci consapevoli di un sapere che solo la visione può ricomporre, dominata dagli elementi 'sottili' che la coscienza dello spettatore interpreta senza avvedersene. Il dominio della visione, lo specifico formale che interpreta, che si avvale 'ancora' della facoltà di leggere o non leggere, grazie al gioco intrecciato degli sguardi (chi guarda, chi guarda cosa, chi guarda chi, cosa guarda cosa) costituisce l'invito esplicito a rispecchiarsi nell'immagine, a divenire parte del dipinto di Poussin. La visione inizia dall'interno del quadro e si propaga a macchia d'olio, con moto centrifugo e inclusivo al tempo stesso. Panofsky dà un'interpretazione della successione iconografica, della progressiva scomparsa del testo latino, e pone l'accento sull'equivoco che nasce dalla rimozione del senso originario del motto epigrafico. La diversità dei significati che l'immagine offre al lettore, può apparentemente corrispondere al gusto epocale, alla non-volontà di andare oltre, di oltrepassare i limiti, di aprirsi alla comprensione del nuovo. La sensazione epocale di perdita corrisponde, nella sensibilità seicentesca, all'idea di un paradiso perduto, che il barocco vive attraverso l’abbandono della centralità dell’uomo nell’umanesimo, grazie all’adesione della determinazione razionalistica alla visione scientifica del mondo. Pares inter pares, non più centro dell'universo.

La questione posta dal dipinto è in realtà assai semplice. La particella 'et', che introduce la frase latina, può essere tradotta in due differenti maniere che cambiano radicalmente il senso della frase: "E io sono in Arcadia", oppure "Anch'io fui in Arcadia". Le due traduzioni pongono al lettore due possibili significati, divergenti, che ne diminuiscono il senso, (della caducità e dell'effimero), allontanandosi così dal principale topos arcadico. L'unica cosa che rimane, in tutta evidenza nell’immagine, è l'allusione alla morte, che, a partire dal dipinto del Guercino, è data dalla presenza di molti e significativi segnali. La differenza tra le due possibili interpretazioni rimanda però a un'ossessione meno insistita, a una formula più addolcita della mera presenza della morte. La seconda, possibile, traduzione indica l'Arcadia come un territorio felice, un luogo paradisiaco, terra di beati, a cui il senso dell' ‘io fui’ allude, come al nostalgico ricordo di un'epoca serena, per sempre perduta. Nella prima traduzione viceversa l'Arcadia non viene presentata come il luogo del rimpianto e della nostalgia, terra promessa e paradiso perduto, ma come luogo stesso della morte, soglia atopica, priva di quiddità spazio-temporale: " ... e io (la morte) sono in Arcadia". Sono, forse, l'Arcadia stessa. Questo il senso originale della frase, che la tradizione pittorica rimuove attraverso una deformazione prospettica, un velamento, dovuto all'azione contemplativa (lo sguardo) dei pastori arcadici.

Esistono molte tradizioni narrative, miti poetici, che ci aiutano a consolidare quest'idea di coincidenza col luogo della morte, dell'Arcadia come territorio al confine della vita. Una delle prime narrazioni mitopoietiche che là ci conduce, è la storia del cinghiale di Caledonia. Si racconta del furore di Artemide, che, per vendicarsi di un sacrificio negatole da Oineo, signore di quella terra, invia un gigantesco cinghiale a devastare il suo regno. Oineo ha un figlio, Meleagro, alla cui paternità, come spesso accade nei miti, ha contribuito un dio. Meleagro infatti é figlio, al medesimo tempo, di Oineo e di Marte, dio della guerra. E’ lui la vittima prescelta, sangue di discendenza divina, che Artemide destina a quel sacrificio che finalmente placherà la sua ira. Per tentare di eliminare il gigantesco animale giungono eroi da ogni parte della Grecia. Dall'Arcadia Alceo e Atalanta. Alceo è ricoperto dai simboli che ne annunciano la parentela con la dea lunare, una pelle d'orso, e impugna la sua arma preferita, la doppia scure. L'orso è animale sacro alla dea, emblema personale di Artemide. La doppia scure allude alle facce della luna, alle fasi principali del suo ciclo. Alceo e Atalanta appaiono come una coppia sacra, Atalanta, vergine come la dea, si configura come un'incarnazione di Artemide, che partecipa così, in prima persona, alla caccia da lei stessa provocata, mentre Alceo, l'oscuro, perirà nell'impresa, facies calante della luna e sacrificio cruento necessario per la discesa agli inferi nella notte dell'assenza. Atalanta, la luminosa, la crescente, ucciderà l'animale mostruoso. Atalanta, allevata da un'orsa, Arktos, da cui l'etimo di Arcadia, è la mitica cacciatrice cacciata, la fanciulla vergine che scoraggia i suoi pretendenti, ponendo come condizione alle nozze d'esser superata in una gara di corsa. Il desiderio e la passione condannano a morte il cacciatore. Così si presenta la Vergine, 'colei che non ama l'aratura del maschio nella femmina'. Ma il mito racconta anche di Atalanta vinta da Ippomene, a causa delle mele d'oro donate a lui da Afrodite. ( M.Maier, Atalanta fugiens, hoc est, emblemata nova de secretis naturae chymica, Oppenheim 1618) Le dorate mele magiche son frutti che crescono in una regione molto lontana, nel mitico giardino delle Esperidi, ai bordi estremi del mondo. In Arcadia. O forse ancora più in là. Alceo e Atalanta rappresentano aspetti complementari del simbolismo lunare, il crescere e calare, il respiro stesso, come alternanza di vita e di morte, di passivo e attivo, di quiete e azione. Atalanta, strumento di vendetta e redenzione, libera la terra di Oineo dalla presenza nefasta del mitico cinghiale, ma sarà comunque lei la causa della morte di Meleagro. Atalanta, uccide la belva, poiché solo lei possiede la forza per farlo, ma al contempo provoca il sacrificio cruento del figlio del re, assecondando così la volontà della dea.

Artemide, inquieta dea lunare, regna sulle catene montuose d'Arcadia, sul Monte della Vergine, topos arcadico a lei dedicato. A lei corrisponde Ecate, dea dei crocicchi, degli angoli dispersi, degli enigmi fatali che portano alla terra dei morti. La sua vocazione la spinge a occupare luoghi di passaggio, soglie, e territori ombrosi. Come un indizio, lasciato da Ermes, conduce verso l'al di là delle tenebre. E' Arcadia, territorio fatto di luce riflessa, di incertezze lunari, di atopiche qualità. Ercole cattura la cerva dalle corna d'oro, che pascola in Arcadia presso la rupe Cerinea. Le femmine del cervo non hanno corna. Questo attributo, le corna, ne indica l'appartenenza al mondo divino. La mostruosità e l'inadeguatezza che la cerva mostra sul capo la rendono animale assai pericoloso. La cerva è animale d'Artemide (Kerheny). Atalanta fugiens, la fuga della cerva e il desiderio del cacciatore. La dea non vuole, non permette la ricongiunzione delle parti che sono state separate. Ercole insegue la cerva e giunge, dopo un anno, al paese degli Iperborei, terra sacra ad Apollo, una sorta di doppio luminoso dell'Arcadia, di paradiso lontano, soggiorno di Beati. La cerva conduce Ercole attraverso i meandri d'Arcadia, sino all'estremo Nord del mondo, laddove "...in un boschetto sacro… i cervi vivevano in pace con i lupi…” (Kerheny). Seduzione dell'apeiron, dell'illimitato assoluto privo di bordi, la cerva è come un filo d'Arianna, fatto di desiderio e passione, che costringe l’eroe ad inseguirla, sin dove il suo desiderio lo può condurre.

In un'altra storia l'eroe oltrepassa l'Arcadia, e giunge al giardino delle Esperidi, dove trova un'altra cerva, sorvegliata dalle stesse dee che custodiscono il sacro albero dalle mele dorate. Ladone, nome del serpente custode dell'albero, è allo stesso tempo nome di un fiume d'Arcadia. I due segni si intrecciano. Il fiume, serpente d'acqua, riflette l'altro, il serpente-custode degli estremi confini del mondo. All'abisso oscuro dei mondi inferiori corrisponde il riflesso nouminoso dei mondi superiori. L'eroe, al ritorno dalla caccia, ritrova Apollo e Artemide, fratello e sorella come sole e luna, la cui unità ritrovata chiude infine il racconto. L' Arcadia è soglia, passaggio dal reale immaginato all'immaginale vissuto, inizio del viaggio in un paese che non c’è. Anche il greco Oreste è sepolto in Arcadia. Protetto da Apollo, è colui che trasforma le Erinni in Eumenidi, e che, come Edipo, spezza il cerchio funesto dell'ira e della vendetta. Oreste giunge in Tauride per trafugare il simulacro di Artemide, cui la sorella Ifigenia sacrifica le vittime delle tempeste, naufragate su quelle rive. Qui Oreste e Ifigeneia, ricompongono parti deiecte. Il fratello, assassino della madre, per vendicare il padre. La sorella, causa dell'odio della madre, che condurrà alla morte di Agamennone.

Telefone, colui che brilla a distanza, telos, lo splendore della luce, è un altro dei mitici personaggi che popolano la terra d’Arcadia. Figlio di Eracle, nato da uno stupro, sua madre è Auge cacciata dal padre 'al di là del mare', nella terra dei morti, al regno di Teutrante. Il nostro eroe, Telefone, viene invece esposto sul monte Postenio, sacro ad Artemide. Qui viene allattato dalla stessa cerva dalle corna auree cacciata dal padre Ercole. Anche Telefone viene allontanato e giunge così al paese di Teutrante, dove rischia di fare la fine di Edipo. Teutrante gli concede in moglie la bella Auge, sua madre. Nel momento fatale della congiunzione, un enorme serpente si frappone tra loro, impedendo l'incesto. Telefone, riacquista così la parola perduta, e riconosce la madre. Voce e parola. Il mito ha tre protagonisti: la luce, Auge, madre, il portatore, figlio, e il serpente, geloso custode della verità. La storia di Telefone continua e si intreccia con la storia di un figlio di Apollo, di Asclepio che cura coi sogni. Tra i vari fiumi arcadici ce ne è uno particolarmente importante, lo Stige, omonimo del fiume infero che circonda l'Ade. In Arcadia è una cascata. Lo Stige infero ha un movimento orizzontale, quello arcadico verticale. Non è differenza da poco. Se il fiume è immagine del tempo, orizzontalità e verticalità sono due modi diversi di percepirne la forma. L'arcadico fiume implica un attraversamento nell'ordine di una sequenza che appartiene al processo sincronico. Che transita attraverso questo territorio, non può fermarsi mai. E sopra le acque di questo fiume giurano gli dei, sapendo che su quest'acqua non possono mentire.

Nella città arcadica di Megalopoli, venivano compiuti sacrifici a due tipi divinità femminili che rappresentavano modalità opposte ma complementari: le Erinni e le Cariti, le Grazie danzanti. Le Erinni, figlie della notte, Aletto, l'incalzante, Tisifone, la vendicatrice, Megera, l'invidiosa. In una delle tante nascite gli viene attribuita per madre Eurinome, alter ego, per gli abitanti della città arcadica di Figaleia, di Artemide. Con questo nome viene venerata in Arcadia come madre delle Grazie. Eurinome era dea antica, compagna del serpente Ofione, (ancora un serpente), forse l'antica Gea. Cariti ed Erinni hanno natali comuni poiché un'unica dea le genera, la divinità che illumina l'Arcadia. Le Cariti, figlie dell'abisso, erano oggetto di culto sotto forma di tre pietre scagliate dal cielo dentro un pozzo. Profondità delle acque, profondità della fòrra infera. Un altro racconto attribuisce i natali delle Grazie alla terribile Ecate, altra divinità poco rassicurante. La 'pura luce delle Cariti' sgorga dunque dall'abisso infernale in terra d'Arcadia. Per chiarire ancor meglio la loro ascendenza va ricordato che in Atene le Cariti erano due, Auxo, la crescente, ed Egemone, colei che precede.

Un racconto ci dice che Zeus nasce in Arcadia, sul monte Liceo, in un luogo dove nessun corpo proiettava ombre, dove il sole era sempre allo zenit. Nel recinto, sacro a Zeus-Lupo, i corpi non proiettano ombra, perché ombra e luce sono in quel luogo un'unica cosa. Da Callisto e da Zeus nasce una coppia di gemelli, Arcade e Pan. Anche Ermes è generato in Arcadia da una Pleiade, Maia, in una grotta. Arcade e Ermes crescono assieme, una sorta di continuità tra Callisto e Maia, dee dietro alle quali si può forse intravvedere ancora una volta l'ombra di Artemide. Pan si diceva fosse la parte oscura, mentre Arcade il segno luminoso. Infine le più famose abitatrici della terra d'Arcadia, le ninfe, compagne di Pan, assai pericolose per gli uomini. Basti ricordare la vicenda del giovane Ida, compagno di Ercole nell'impresa del vello, inghiottito dalle acque lunari grazie al sadico gioco delle ninfe sorgive.

L'Arcadia si presenta dunque come un confine, un'immagine di soglia, di splendori riflessi, notturni e lunari. Così infine Ernst Jungers: "...lo udivo spesso rammentare che esiste una forma di elusione praticabile anche per l'ultimo degli uomini, e che la porta della morte, la più importante fra le porte invisibili, è aperta giorno e notte per tutti, senza distinzione. Definiva la morte il più meraviglioso dei viaggi concessi all'uomo, un vero capolavoro di magia, il mantello che più di ogni altro rende invisibili, la replica supremamente ironica nell'eterno conflitto, l'ultima e inattaccabile fortezza di tutti i liberi e gli intrepidi. " (Ernst Jungers, Il cuore avventuroso)

Atteone, voyer involontario dei segreti bagni di Artemide, della sua schiera di ninfe acquatiche, viene perduto dall'incanto della seduzione della dea. Cacciando nei boschi, l'incauto si perde, e, perdendosi, sorprende il suo bagno. L'iconografia ci mostra una cascatella, una pozza d'acqua sorgiva, le ninfe attonite che guardano Atteone, la cui metamorfosi in cervo incalza più degli stessi cani che lo vogliono divorare. Ma è innocente il suo sguardo.

Così ci fa credere il mito.

Esiste una seconda immagine del giovane, che spia la dea immersa nell'acqua, acquattato tra i cespugli. Le spalle ricoperte da una pelle di cervo. Spiare, che dello sguardo è questa una declinazione segreta, guardare senza essere visto. Per nascondersi utilizza la pelle dell'animale, sacro alla dea che va spiando. Il segreto della dea è svelato, illuminato dallo sguardo nascosto. Ingenuo il nascondiglio, impossibile sfuggire, non essere visti. Atteone, coprendosi le spalle con la pelle del sacro animale, è nel luogo che intende svelare, nel suo punto di maggior evidenza. Atteone scoperto diviene cervo, il luogo stesso che spia, il corpo stesso della dea. Così, sotto questa forma, viene divorato, sbranato, dai suoi cani. Cinquanta, appunto, come le settimane lunari. Ma si insiste sulla casualità dell'incontro, sull'irrimediabile leggerezza dello sguardo di Atteone. E anche sulla crudeltà di una pena che colpisce per caso. Come Edipo, soffre di una colpa non sua. Il suo desiderio è al di là della sua volontà, posto unicamente nella visione casuale, senza malizia, senza alcuna premeditazione. Così la vista di Atteone, il suo sguardo distratto, diventa simbolo della sua disfatta. E' di nobile stirpe l'eroe, imparentato con Cadmo e Aristeo, nipote di Apollo e di una vergine cacciatrice, Cirene, uno dei tanti nomi della dea lunare. La bella Diana è progenitrice di Atteone, per parte di Aristeo, generato dalle due divinità in un'aurea dimora, nella lontana Libia. Fatto a pezzi per l'involontario vedere, lui che discende da Armonia, dallo sguardo che ricongiunge, e da Apollo, dio dello scorrere del tempo, della concordanza armoniosa delle parti col tutto. La pelle di cervo, che gli ricopre le spalle prima d' essere scoperto, altro non è che il visibile attributo d'appartenenza alla dea. Forma che svela senza nascondere ciò che dovrebbe. Ma il castigo, sproporzionato al male commesso, sembra piuttosto il tentativo di nascondere, questa volta davvero, ben altre trasformazioni cui l'atto svelato dà inizio, con la violenza dell'iniziazione. Attraverso il gioco dell'inversione, dell'anima che si fa specchio del mondo, il cacciatore che viene cacciato, il predatore preda, lo svelatore svelato. Inversioni, che ribaltano le intenzioni della sacra rappresentazione.

(Nell'antica Grecia, la conoscenza è considerata un 'vedere'. (Colli) Iniziare alla conoscenza è iniziare attraverso lo sguardo. Un inizio che supera la distanza e la mantiene al tempo stesso, come solo la visione ci consente di fare.)

L'introduzione ai misteri di Eleusi, introduce, attraverso passaggi successivi, a un'esperienza complessa, eccezionale, il cui grado supremo, l'epopteia, era raggiunto solo dopo un anno (cinquanta settimane, appunto) dallo sguardo iniziale. Shock visivo, appunto, che è il tramite più essenziale di un passaggio, dell'ingresso nel mondo segreto. Essere iniziati è come morire, divorato dagli stessi cani di Atteone: " ... e giunta alla morte l'anima prova un'emozione come quella degli iniziati ai grandi misteri. Perciò riguardo al 'morire' e all'essere iniziato la parola somiglia alla parola, e la cosa alla cosa…" (Plutarco). Ma iniziazione è anche perfetta identificazione col dio, divenire, attraverso lo sguardo, che introduce alla morte, simile al dio. Il viaggio si conclude di fronte alla porta del sole, dove l'anima può passare solo se specchio, riflesso e non essenza. Demetra, la Bimon eleusina, e Persefone, ma anche Artemide presiedono la porta, la soglia arcadica. Là è anche Dionisio, lo Iacchos cui allude Filodamo, figlio generato da sacre nozze, divinità 'benigna per gli iniziati'. Dionisio è parente di Atteone, suo simile e suo opposto. Iniziato e iniziando al tempo stesso. Le quattro figlie di Cadmo generano una stirpe di figli straziati: Dionisio, Atteone, Penteo e Melicante, il tagliatore del miele che genera ebrezza, gettato dalla madre Ino in un calderone bollente. I miti amano le simmetrie dei racconti. La porta arcadica presuppone lo smembramento e la ricomposizione pietosa. Demetra ricompone ciò che i titani hanno fatto a pezzi. Ma su tutto questo domina una simmetria dell'azione. Due madri uccidono il figlio in preda a ebrezza e follia, due madri raccolgono le parti smembrate. Due madri hanno i figli trasformati in divinità, ascendenti, Dionisio e Melicante, due hanno i figli puniti, discedenti, Penteo e Atteone. Ma mentre nelle altre tappe di questa circolarità eleusina, gli avvenimenti sembrano venire per cause esterne (la follia di Ino, la vendetta di Dionisio, la ferocia dei Titani e così via), solo per la storia di Atteone sembra essere lo sguardo, che cerca chiarezza, che vuole alla luce ciò che deve rimanere nell'ombra, responsabile della disfatta.

Con Edipo, stirpe cadmea, Atteone ha in comune l'infelicità della vista, la punizione che trasforma in divino. Artemide è dea che regna sui luoghi che prediligono la ricongiunzione, il gioco uranico della riflessione, del nulla e del vuoto, che attraggono la riuscita dell'essere, del passaggio e della buona morte. Artemide regna sulla notte e Atteone si affaccia a questa divina circolarità, dell'ascesa e della discesa dell'anima, tra intelletto e materia, forma della trasformazione continua, nello spirito e nello spazio, laddove il pensiero non può formarsi sul nulla, ma può cogliere solo distinzione e separazione da qualche cosa, spinto continuamente a nuove posizioni e attirato da un movimento perpetuo, che ha il suo scopo ed il suo punto di arrivo solo nell'idea dell'essere assoluto e universale.

Ancora vedere e non vedere, autonomia dell'immagine. Nel piccolo castello di Fontanellato, nei pressi di Parma, una volta di pietra, il cielo coperto di una stanza, ci richiama al lavoro parmense del Correggio, alla camera di San Paolo. L'affresco, opera del Parmigianino, mostra l'avventura di Atteone, incorso, per sua consapevole disgrazia, nell'ira di Artemide. Al centro del soffitto, incastrato nell'intonaco e contornato da serti fioriti, uno specchio, una lastra polita d'argento. Infine un motto latino corre lungo tutta la stanza: " Ad Dianam- dic dea si miserum sors Aeteone dueit a te cur canibus-traditur esca suis non nisi mortales aliquis-pro carmine penas ferre licet: talis nec decet ira deas". Ci interessa un dettaglio abbastanza importante: la stanza affrescata è priva di finestre, di aperture verso l'esterno. Chi conosce il castello di Fontanellato conosce anche quelle camere ottiche che consentivano ai signori di vedere non visti, grazie un gioco di specchi, quanto accadeva nello spiazzo che circondava il castello. Il bisogno di un segreto, segreto del vedere, è l'ossessione del luogo. Così la stanza frescata appare come un luogo celato, uno spazio lontano dal mondo e dal suo sguardo indiscreto, che, come quello di Atteone, può mettere in pericolo qualcosa di ben custodito. Come la pittura sacra, che accompagnava il morto nella stanza cieca della tomba egizia, al riparo dallo sguardo del mondo, visibile solo alle divinità traghettatrici. Un silenzio in quel luogo: "Respice finem". Così recitano le parole che contornano l'argentea lastra messa a segnare il centro della stanza. Osserva la fine: uno specchio, in una stanza buia, che cosa potrà mai riflettere? Ma soprattutto testimonia l'interesse nervoso del manierismo per la dimensione magica e grottesca del mito. Il tondo del Parmigianino, "… un concetto ingegnoso in forma ottica…” rappresenta un'anticipazione dell'affresco di Fontanellato, del motivo dello specchio convesso. Al centro la figura, rappresentazione del sé, nell'icona e nello spazio. Alla camera celata fa da controcanto la camera ottica, la stanza predisposta per vedere. Una stanza buia contro la stanza ottica degli eredi dei Sanvitale. Alla stanza cieca, segreta e privata, si contrappone lo sguardo paranoico, riduzione poliziesca dell'immagine fotografica. Vedere senza essere visti. Teoria del voyer e sconcertante inizio del moderno (Duchamp). Così Galeazzo Sanvitale, committente della stanza, vien ritratto dal Parmigianino in un quadro ora a Capodimonte, con in mano uno specchio, al cui centro sta un numero, settantadue. Il significato è oscuro, benché testimoni l'inclinazione all'enigma. Una nuvola, nera, copre la nostra possibilità di comprendere. Rimane l’esempio di questa doppia stanza, e della sua intrigante modernità.

Territori dell'ombra. La parola Khôra viene usata da Platone per intendere una forma dello spazio. Nel Timeo si parla della corporalità del mondo, dei quattro elementi, della loro geometria, che cristallizza la sostanza. E si parla di Khôra, brulicante assoluto, a cui il demiurgo dà forma sensibile. Khôrein, azione del trarre dalla notte, dall'oscuro recesso del tempo, la materia che genera, la matrice del tutto. Khôrein è azione di un fare che disvela il profondo. Azione magica, che restituisce senso all'intuizione, allo scandaglio che scende nell'abisso dell'anima. Azione che forma uno spazio usando come materia il buio, come canone l'informe. Khôra è spazio di necessità per tutte le cose, per tutti i mondi, recetto universale della prima materia. Oceano, Notte e Chaos sono le tre possibili origini del mondo. Alla notte vien dato nome di veloce. Nei suoi territori tutto è movimento, scorrere silenzioso, fluttuare senza forma, unificato solo dalla luce lunare. Khôrein, lo svelamento attraverso lo spazio, è azione che radica le qualità nel tempo. Tra queste la morte. La stessa azione riduce e astrae, esorcizza l'angoscia. La notte, fecondata dal pneuma divino, breath of compassionate, genera un uovo d'argento, da cui esce Eros, seme divino e figlio del vento, spirito del desiderio e della volontà di far conoscere.

Eros è, nel centro del Simposio platonico, simbolo del solo potere che può sconfiggere il fantasma di Novalis” In essa (la notte), si rifugiarono come in sogno/ aspettando il mutamento in loro/ nuovi esseri nella calda gioia, futuri”. E' grazie a lui, Eros, che l'immagine diviene feconda, che si offre come prima tra le virtù che seminano conoscenza, dono di forma alle cose. Dalle ombre della caverna esce invertito il processo del conoscere. Dalle ombre, movimento veloce e incomprensibile delle cose, prive di forma, nuvole senza luce, si dipana il percorso alla conoscenza, all'immaginario (eikasia) che diviene credenza (pistis) e infine discorso (dianoia). Dell'insieme delle ombre, figlie della notte, il mondo è composto, prima del dischiudersi del magico uovo argenteo. Dallo spazio come Necessità, dalla materia amorfa, è composta la notte, immaginale girato al negativo, che non segna un passaggio, ma solo una rappresentazione. Khôra è inversione dialettica di chiarezza, della conoscenza del Nous, balbettio infinito e privo di senso. Ma è anche, con uno di quei ribaltamenti tipici del mito, spazio fecondo e generatore, che avvolge in sé la materia preziosa che produce l'incanto di tutti i mondi possibili. Esperidi. Ma l'ombra non è solo figlia della notte, ma della luce del giorno, e nasce dalla sottomissione di due territori. Nella notte fonda non ci sono ombre, più di quanto non ce ne siano nella luce accecante del mezzogiorno. L'assenza d'ombra é Teofania, presenza del divino, come nelle miniature dei pittori persiani, dove le figure son forme d'archetipi, idea di diretta emanazione dal cielo. Il territorio cui fa capo è l'esatto inverso del mondo. Due opposti, di cui si presenta necessità di conciliazione. L'ombra, che mette il mondo sottosopra, è il territorio dell'immaginata e necessaria 'coincidenza degli opposti'. Utile, per garantire l'unità all'universo. E'lo skeiron goethiano, il colore che nasce sul bordo, quando finisce la luce e inizia la tenebra. Arcobaleno, che nasce dalla dispersione dell'acqua nell'aria, dall'unità apparente di due sostanze primarie, simbolo di riconciliazione, di ricongiungimento della terra al cielo. Skeiron è luogo di connessione, che nasce dall'incontro di due immaginali, l'Erebo mortifero e la Teofania luminosa. La miniatura persiana ci dà un'idea dello spazio come d'unità simbolica del mondo. Ombra e prospettiva sono la percezione e il presupposto della necessità di chiarezza, del luminoso accesso all'iperuranio platonico, all'al di là del cielo che dissolve ogni differenza. L'ombra è il velo sottile che la pesantezza del corpo proietta sulle superfici di altri corpi. Entrambe indicano la profondità, dei corpi l'una, dello spazio l'altra. Pervertono ciò che vogliono chiarire, oscurano per dare maggior rilievo. Annullano la visione chiara, geometrica e zenitale che non ammette profondità ma solo superfici, assolute. Alterano il giudizio e le qualità euristiche degli oggetti, velano texture e colore, confondono gli indizi tattili e gli indicatori delle superfici, la verità della forma pittorica. Quale il rosso perfetto, l'assoluta rossità, se attorno non vedo che ombre? La prospettiva rappresenta la verità parziale e apparente dello spazio, che nega circolarità e movimento alla percezione, congelando il frammento d'immagine che ha assunto a ruolo di icona veritiera. Impedisce la continuità tra nous e razionalità. Impedisce, perché incompleta, l'appropriazione di uno spazio mentale, luogo vero dell'esperienza e dello spirito.

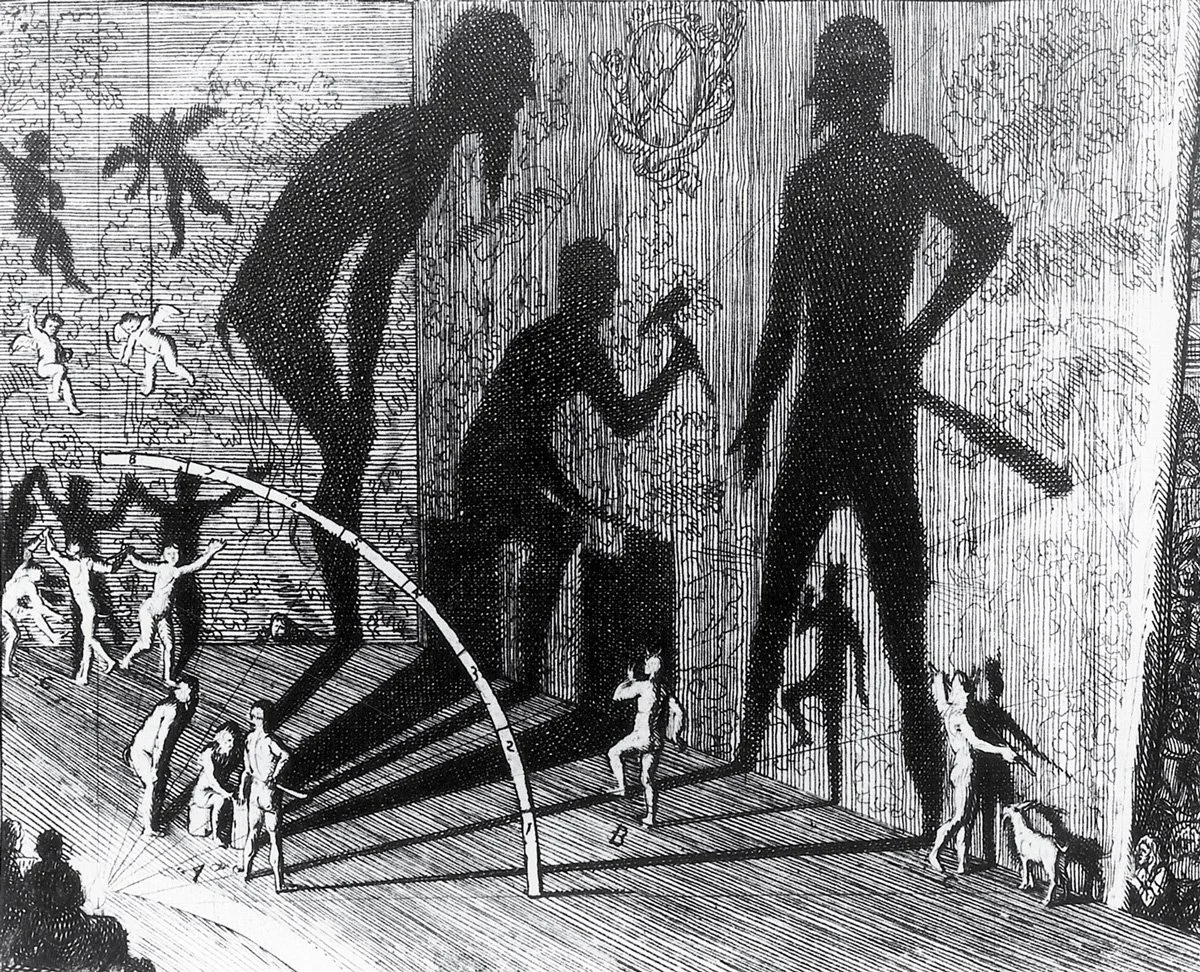

Un'incisione di Samuel Hoogstraten riproduce la caratteristica del gioco orfico che vela e disvela. Su di un palcoscenico che assomiglia a una grotta, grandi ombre son proiettate sullo sfondo. Ombre che deformano i corpi, che proiettano angeli e demoni che danzano in un luogo incantato un'immaginaria battaglia: l'inganno palese, la frode dei sensi, l'anamorfosi dei vivi nello spazio 'reale'. L'immagine è incarnazione della necessità ontologica, dell'apparenza e del suo inganno, del suo svelamento infine, dove demoni e angeli son proiettati da uno stesso corpo. Hoogstraten, cultore della scienza ottica e dei suoi sviluppi nella pittura, ama la magia dell'anamorfosi, e col gioco di ombre della sua stanza ci rammenta l'abisso della Khôra, della parte oscura della monade.