Mimesis

Duchamp o Cornell?

di Patrizia Catalano

Armando Diaz di via Crocefisso a Milano. Il suo insegnamento, di netto stampo montessoriano, fu utile a creare nella mitica Prima B del 1998 un gruppo di ragazzi che nell’arco di cinque impararono a sovvertire le regole dell’apprendimento tradizionale. Fecero moltissime ore di teatro, impararono che l’alunno più debole e anche più violento e disagiato può diventare il fulcro di gruppo indissolubile, persero la cognizione del tempo inteso in senso cronologico, in poche parole dissolsero il concetto della storia. Poi si adattarono ovviamente, ma l’esperienza con Alice Grodewsky restò dentro di loro e molti continuarono a frequentarsi anche da adulti. Quando la incontrai molto più anziana a spasso con il suo cagnolino, aveva perso quell’aria ironica e un po’ sorniona che l’aveva contraddistinta negli anni della scuola. La motivazione fu illuminante: “Una persona si sente davvero sola” spiegò “quando non ha più nessuno con cui tirare di gomito”. Ovvero quando si perde quella complicità, quella sintonia che permette a due persone di passare dalla sintonia intellettuale o di semplice empatia, a una atto semplice e immediato come il tirarsi di gomito. “A quel punto ti senti fuori, dalla società in cui vivi, dal mondo delle relazioni autentiche, hai perso quel rapporto di mimesi che si era creato tra te e un universo di cui eri parte integrante”.

Mi piace pensare che la relazione tra Marcel Duchamp e Joseph Cornell fosse qualcosa di molto analogo a quanto raccontato poco sopra. Con le debite differenze, date dalla caratura dei due personaggi: due grandi artisti, molto diversi tra loro per nazionalità, europeo franco belga il primo, americano di New York, il secondo; per stile di vita, Duchamp uomo di mondo, attraversò infinite volte l’Atlantico per passare da un continente all’altro, Cornell non uscì praticamente mai da New York perché il suo di mondo era tutto lì; per estrazione sociale, quando si incontrarono per la prima volta Duchamp era ospite a casa di Peggy Guggheneim mentre Cornell abitava con la madre e il fratello Robert malato in una villetta la cui cantina fu l’unico atelier della sua vita. Si conobbero nel 1933 durante una mostra di Brancusi alla Brummer Gallery. Si piacquero, e in un certo senso si riconobbero, al punto che anni dopo, fu Duchamp a suggerire a Peggy Guggheneim di acquistare due Cornell.

Entrambi avevano un approccio per l’arte molto affine, readymade: sia le immagini- scatola di Cornell che le scatole-valigia di Duchamp rappresentavano dei diari-opera.

Joseph Cornell, Untitled, (Medici Princess), c. 1948, Private Collection New York

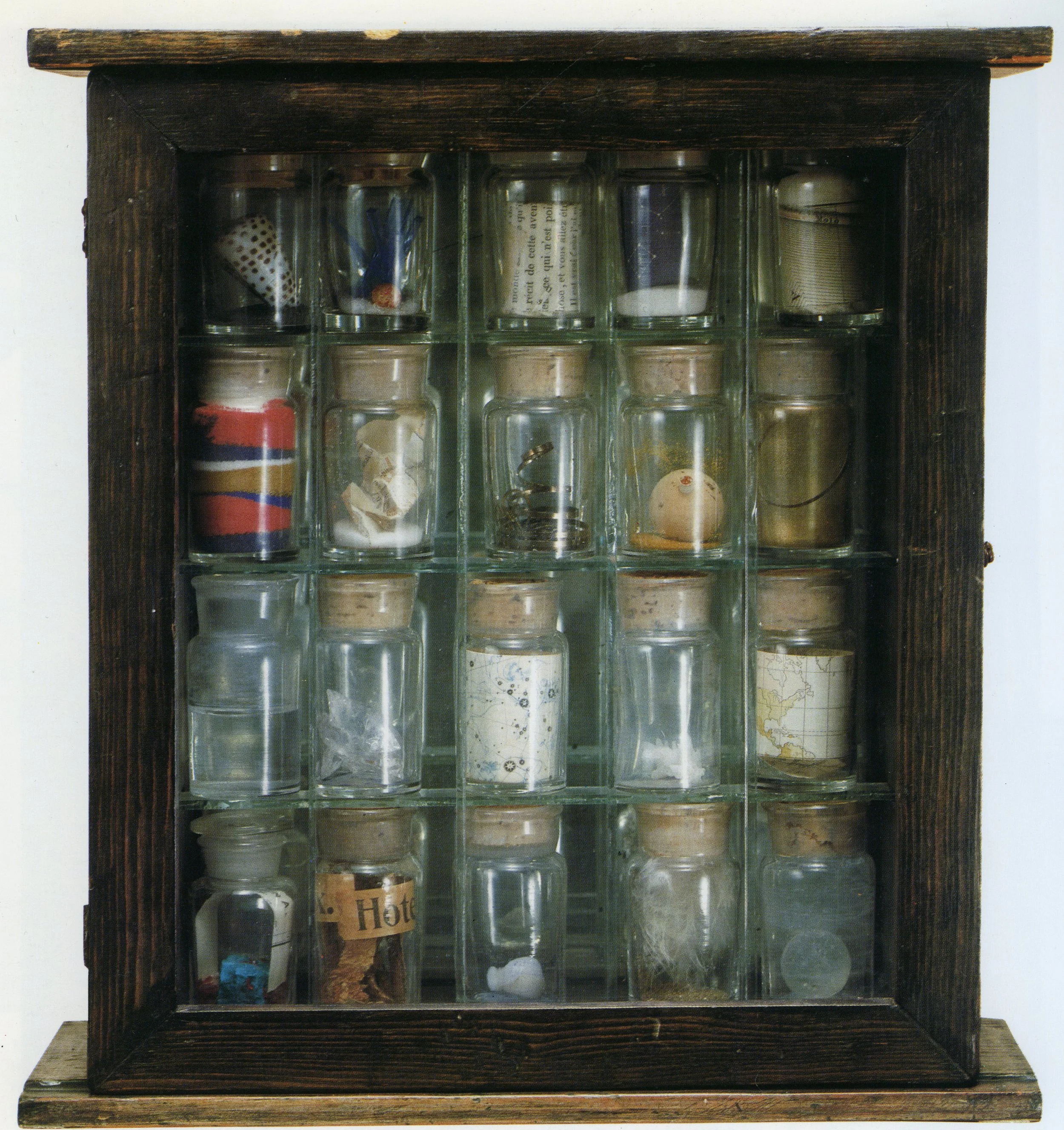

Joseph Cornell era un archivista visionario, un collezionista compulsivo. Il suo lavoro consisteva nel raccogliere gli oggetti più disparati, fotografie, cartoline trovati negli angoli più impensati di New York per poi montarli dentro le sue scatole costruite in cantina. Come Duchamp, amava il vetro con cui creava delle porte e delle finestre illusorie che davano su stanze in cui non era possibile entrare, molte di queste le chiamò Alberghi.

Cornell e Duchamp si intesero a meraviglia, al punto che Cornell, pur refrattario alle relazioni sociali, invitò Duchamp a visitare la sua casa dove gli presentò la sua famiglia, gli offrì delle ciambelle e lo condusse alla cantina-laboratorio. Cornell, a modo suo collezionò Duchamp. Teneva un vero e proprio dossier su di lui: migliaia di appunti, cataloghi, recensioni da giornali, fotografie, una sorta di biografia in frammenti che fu denominata Dossier Duchamp e divenne a suo modo un’opera d’arte. Conteneva anche le istruzioni di un lavoro simile ma realizzato da Duchamp che si chiamava Boîte e by or Marcel Duchamp or Rrose Sélavy e nell’edizione di lusso, Box-in-a-Valise.

Marcel Duchamp, Box in Valise, 1935-1941, The Museum of Modern Art, James Thrall Soby Found

Quelle di Duchamp, erano delle valigie, scatole portatili che raccoglievano come dei musei itineranti il suo lavoro (siamo nel ’41, Secondo conflitto mondiale e l’idea aveva ragion d’essere). Ognuna aveva un bollettino di accompagnamento, direttamente stampato da Duchamp che recitava: “Scatola snodabile foderata in cuoio (40x40x10cm), contenente riproduzioni fedeli a colori, ritagli, stampe e oggetti a scala ridotta di vetri, dipinti acquerelli, disegni, readymade”. Per assemblare alcune delle sue Scatole in Valigia, Duchamp coinvolse Joseph Cornell. Approfittando di quel lavoro, Cornell raccolse i documenti e gli oggetti scartati da Duchamp che più avanti utilizzò per realizzare una serie di assemblaggi denominati A quattro mani. Anche Duchamp collezionava Cornell possedeva diversi suoi lavori che gli erano molto cari. In un’intervista del 1958 rilasciata a George Heard Hamilton per la BBC Marcel Duchamp per raccontare del readymade e della sua natura contemporaneamente concettuale, ironica e al tempo stesso domestica fece un riferimento esplicito all’artista newyorkese “Sì, tutti li possono fare, (i readymade ndr), ma poiché io non li associo ad alcun valore commerciale o artistico credo che nessuno li farebbe giusto per farli. In America, per esempio, c’è stato Joseph Cornell, che ha utilizzato l’idea indirettamente”. “Un artista straordinario”, così lo definì in un’altra intervista a un giovane giornalista che lo visitò nel 1961 e mostrandogli Pharmacy, una cassetta di bottiglie di vetro piene di sostanze colorate le disse: “La guardi. E’ meravigliosa. Vede? Lui lavora con le cose”.

Joseph Cornell, Untitled ( Pharmacy) 1952, Collection Muriel Kallis Newman