Disegnare, Architettura

di

Patrizia Catalano

Anni fa mentre stavo curando una monografia di architettura ebbi l’occasione di intervistare Luigi Maramotti, una delle figure più interessanti dell’imprenditoria italiana, almeno per chi si occupa di cultura. Lo incontrai nello suo studio di Max Mara di cui ai tempi era amministratore delegato. Parlammo di Duccio Grassi, che era l’architetto di cui stavo scrivendo, del loro rapporto professionale e della loro lunga amicizia. Poi Maramotti iniziò piacevolmente ad allargare la sua conversazione verso altri argomenti. Raccontò del suo rapporto con l’architettura e del suo amore per questa disciplina. Di come sostenne la causa dell’alta velocità a Reggio: inizialmente la città candidata per una fermata medio Padana dei treni ad alta velocità era Parma che però non accettò l’idea di una stazione extra urbana. Luigi Maramotti capì immediatamente quanto era importante che la sua città accogliesse al volo questa opportunità e si spese per avere il progettista che meglio di ogni altro avrebbe potuto lasciare una traccia indelebile sul territorio. Santiago Calatrava accettò l’incarico.

Santiago Calatrava, Disegno per un ponte,

Ala fine della conversazione raccontando la sua grande passione per certi architetti che non si limitano al lavoro professionale ma che intersecano più discipline e metodologie mi confessò che gli sarebbe piaciuto moltissimo poter organizzare un incontro che avesse come protagonista Yona Friedman. Purtroppo Friedman era già anziano e cagionevole di salute (morì nel 2020) e il sogno rimase tale. Ma, forse, i desideri di un collezionista, collezionista di idee, di progetti, di incontri, oltre che di opere d’arte, possono essere comunque interessati e generare reazioni successive.

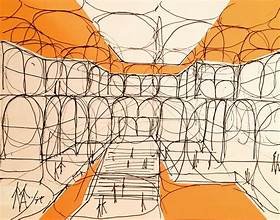

Yona Friedman, Musée dans la rue, 2008

Nel mio caso, mentre rientravo a Milano con un bel pezzo di parmigiano d’alta montagna, cominciai a interrogarmi sul senso del ‘disegno’ degli architetti. E sul fatto che, a dispetto di tutte le nuove opportunità che offre questa disciplina ad alto tasso di tecnologia, gli architetti provino ancora un piacere nell’affrontare un foglio di carta bianca e disegnare. Cosa? Beh, dipende...

Per alcuni le due arti sono state vicine ma hanno viaggiato su due binari paralleli. E’ stato il caso il caso di Le Corbusier che, come testimoniò Charlotte Perriand nella sua monografia “Io Charlotte. Tra Le Corbusier, Leger e Jeanneret” edita da Laterza, si divideva tra le due attività, la mattina prevaleva l’artista ed era un’attività personale praticata nell’appartamento di rue Jacob che non svolgeva nel suo studio di architettura dove approdava solo nel pomeriggio. Ma la cosa interessante fu che nel suo passaporto egli si connotava come un artista: ma era artista tout court o per lui contavano di più le ore passate con in mano il pennello piuttosto che davanti a un foglio di carta da lucido? Vai a sapere.

Le Corbusier, Istanbul, 1911

Friedman invece, ebreo ungherese, trapiantato a Parigi dove visse la maggior parte dei suoi anni, è stato indubbiamente una figura che ha integrato i due saperi e per questo direi una figura di altissimo valore per chi ritiene che le due discipline riversino pensieri e valori l’una nell’altra e viceversa; anzi, come certi grandi uomini dell’est europeo Friedman ha manipolato tutto, trasformandolo in una personalissima prosa letteraria, come se la letteratura fosse la madre di tutte le arti, declinabile in tante pratiche, pittura, scultura, fotografia, performance.

Yona Fridman, Architettura, 2008

Un architetto perché disegna? O meglio, perché abbandona la materia che gli è più confidenziale e si addentra in un territorio per certi versi più complesso qual è l’arte contemporanea? E’ un vezzo, una necessità che ha portato autori di grande talento a mettersi in gioco esponendo al pubblico e alla critica, spesso poco tenera e flessibile, le proprie qualità artistiche? O forse il disegno è solo un mezzo più agile per portare avanti i propri pensieri, come nel caso di Ico Migliore?

Ico Migliore, Conceptual sketch on storytelling, 2016

Una risposta esaustiva fu data da quella scuola di architetti italiani che operarono nella seconda metà del secolo scorso. I disegni di Aldo Rossi e di Carlo Ajmonino ruppero la scala dell’architettura 1:1. Si disegnava ciò che non era lecito costruire, si disegnava per allargare gli orizzonti prospettici anche oltre le dimensioni del reale. Scrisse Germano Celant nella prefazione di un volume dedicato a Rossi edito da Taschen: “Rossi è artista e architetto, due ruoli che si mescolano e sovrappongono continuamente con la figura dell’intellettuale ossessivamente appassionato della città storica, delle sue icone e insieme del progetto moderno che lui interpretò con assoluta originalità”.

Aldo Rossi, Untitled architectural drawing - Landscape, 1994

Nel contemporaneo come si fondono i due saperi? Lanciamo una scommessa che può delineare un tracciato perseguibile: arte e architettura devono lavorare insieme per produrre un rapporto più intimo e confidenziale. Il che non significa appendere un bel quadro in un bell’appartamento. Piuttosto incontrarsi in territori ibridi, la strada, le piazze, gli edifici pubblici, dove l’architettura può diventare installazione, performance, progetto extemporaneo e l’arte strumento di fondazione di un rivisto pensiero architettonico.

Chissà cosa avrebbe fatto Friedman a Reggio Emilia...